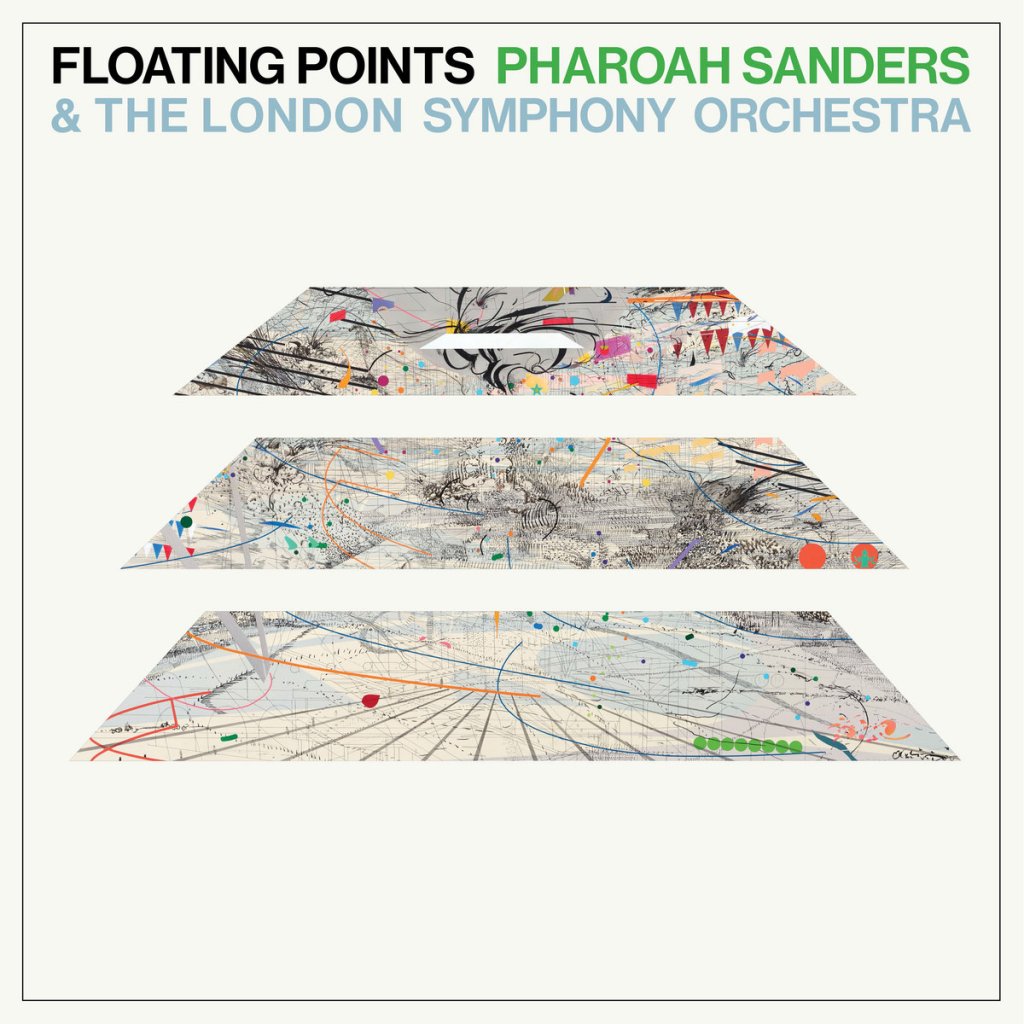

Ti basteranno pochi secondi per capire che quello che stai ascoltando è uno dei già tanti dischi eccellenti usciti quest’anno. Pochi minuti dopo capirai anche che Promises non è solo un disco eccellente, ma un autentico capolavoro. E forse dovrebbero bastare già i tre nomi in copertina, per quella aurea regola che trasforma tre indizi in una prova: Sam Shepherd, aka Floating Points ha già dimostrato di essere uno dei più acuti e interessanti producer elettronici in attività. La London Symphony Orchestra, be’, è la London Symphony Orchestra. Pharoah Sanders è un fuoriclasse del passato che qui ha saputo rimettersi in gioco, un po’ come un regista di centrocampo che con gli anni arretra nel ruolo di mediano o di libero. E senza dubbio su Promises l’apporto di Sanders è quello che cerca di legare il magma multiforme, decostruito, rielaborato e reinventato del presente alla tradizione di ieri, qui rappresentata da quel jazz spirituale di cui Sanders è creatore oltre che rappresentante, a partire dal suo apporto su A Love Supreme e su Welcome di Coltrane.

E è proprio l’ormai archetipo mantra di A Love Supreme—quelle quattro note di contrabbasso che là si ripetono incessanti e quasi ossessive— la prima cosa che ti viene in mente non appena su Promises a accarezzarti le orecchie sono quei due arpeggi che aprono il “Movement 1” e si ripetono fino al “Movement 8,” fino a congedarsi nell’exit-track “Movement 9.” Sette note di una scala dorica che si ripetono e si alternano per quaranta minuti, arretrano e avanzano, lasciano spazio ora al sax di Sanders, ora agli archi della LSO, ora a Shepherd, ma la cosa davvero sorprendente di Promises è il modo in cui Shepherd riesca a equilibrare tutto in modo magico. Non c’è una sbavatura, tutto è estremamente bilanciato, l’orchestra non copre mai parte acustica e parti elettroniche, come avviene quasi sempre in operazioni ibride di questo tipo. L’elettronica di Shepherd è sempre decisa e presente ma non supera mai la quantità essenziale e si fonde alla perfezione con il resto. Anche Sanders è un maestro nel sapersi contenere: sa e capisce che quello che sta suonando è un disco molto più vicino ai territori ambient che non al jazz. Non ha e non cerca spazi per virtuosismi o le solite bolse complessità da museo che appesantirebbero un disco che invece vive di perfezione e contemporaneità.

Certo, Sanders è il sistema scheletrico, l’ossatura che fornisce una protezione e supporto, il passato senza cui il presente sarebbe un pensiero vuoto, la calce che lega l’ambient di oggi a certo jazz spirituale di ieri. La London Symphony Orchestra è il sistema muscolare, l’insieme di fibre che legano quel passato al presente di Sam Shepherd, il presente senza cui il passato sarebbe solo un’intuizione cieca. Shepherd è il sistema nervoso che insieme astrae e concretizza, spesso invisibile e impalpabile ma sempre attivo e operante. Tutti ingredienti che si fondono assieme, si bilanciano e si esaltano a vicenda, non si coprono mai l’uno con l’altro, creano contrasti eleganti (“Movement 3”), armonie avvolgenti, occasionali botte di gusto, come i rintocchi di quello che a primo orecchio sembrerebbe essere un ARP-2500 sul “Movement 8” e che per pochi secondi ti riporta negli anni settanta dei corrieri cosmici, come i vocalizzi in punta di piedi di Sanders su “Movement 4” o l’esplosione della LSO, piena e rotonda nel “Movement 6,” all’inizio del secondo lato. Qui Sanders e Shepherd quasi ammutoliscono, Shepherd si fa quasi un dronegazer appena percettibile sullo sfondo e lasciano che l’orchestra dia il giusto apporto calorico a tutto.

Per tutto il disco prevale una dialettica tra tradizione e contemporaneità, tra acustica e elettronica, tra l’improvvisazione del jazz e la scrittura ferma e decisa della musica classica, e alla fine dei quasi cinquanta minuti ti accorgi che non importa da dove parti, jazz, classica, elettronica: ormai tutte le strade portano all’ambient.